今年度大学三冠を成し遂げた青学大。その中心にいた4年生は、2連覇を成し遂げた明治神宮野球大会をもって硬式野球部を引退しました。青山スポーツでは4年生12名にインタビューを行い、青学大硬式野球部で過ごした4年間を振り返っていただきました。最上級生としてチームを牽引してきた4年生の皆さんの熱い言葉を全11回に渡ってお届けします。最終回の主人公はチームの中心に立ち続けた頼れる主将、藤原夏暉(法4=大阪桐蔭)選手です。

「野球人生の中で一番楽しかった」。青学大で過ごした4年間を藤原は迷いなくそう振り返る。なかでも心に残っているのが、学生最後のシーズンとなった4年生としての1年だ。「ほとんどしんどいことばっかりだったけど、最終的に我慢して絶えてよかったなという1年間でした」。その楽しさの裏側には、数え切れないほどの葛藤と試練があった。

2024年11月26日。史上5校目となる「大学四冠」を成し遂げたその翌日、新チームが始動した。2年連続の四冠という偉業の達成を目標にスタートした最初の練習。その朝、藤原は指揮官に呼び止められる。「キャプテン、やらないか」。意外にも、藤原にとって“主将”という大役は野球人生で初めての経験だった。「わからないなりにいっぱい頼りながらやろうと思っていた」それでも心に決めていた軸があった。それは「とにかく自分の結果を出すこと。結果で引っ張っていこうということ」。気負いすぎないようにしながらも「自分が全部やらなあかん」という責任感を抱え、運命の春を迎えた。

選手宣誓をする藤原

春季リーグは、決して順風満帆な滑り出しではなかった。青学大は開幕戦の中大戦で黒星を喫す一方で、亜大が開幕から6連勝し首位を独走。追う立場で迎えた亜大との首位攻防戦は、藤原の記憶に強く刻まれている。初戦こそ落としたものの、その後は2連勝で勝ち越し、見事リーグ優勝を果たした。王者として全日本大学野球選手権の舞台へと駒を進めた。しかし、その舞台で待っていたのは、藤原が大学生活の中で「いちばん悔しかった」と語る一戦だった。

準決勝・東北福祉大戦。1点を追う4回に一挙4点を奪い逆転に成功したものの、直後の5回、エース・中西聖輝(コ4=智辯和歌山)が相手打線につかまり5失点。流れを断ち切るべく登板した守護神・鈴木泰成(社3=東海大菅生)も本塁打を浴びるなど、反撃を止められなかった。準決勝敗退。史上初の大会3連覇、そして2年連続の大学四冠という夢は、目前で潰えた。試合後の取材で、藤原は一切の笑みを見せることなく、終始うつむいたまま「すべて自分の責任です」と言葉を絞り出した。その背中に、勝負の重さと主将として背負ってきた覚悟がにじんでいた。

敗戦を喫し、藤原は肩を落とした

寮に戻り全体ミーティングを終えたあと、藤原は監督室に呼ばれた。「ちょっとしゃべりだしたら二人とも大泣きして…。15分くらいは何も喋らずに。悔しいなって」30分ほど部屋にいたものの、二人の間に交わされた言葉はほとんどなかったという。その沈黙の中で、藤原は強い決意をしていた。それは「俺がキーマンになる」ということだ。それは藤原自身が感じていたことでもあり、安藤寧則監督から投げかけられた言葉でもあった。試合後、「自分のミスでこうなった。自分の実力が足りなかった」と話していた藤原。その言葉は、敗戦の責任を引き受ける覚悟であると同時に、主将としての自分自身への問いでもあった。自分は本当に主将として役割を全うできているのか。自分がこのチームの主将でよかったのか。そんな思いが、静かに、しかし確かに胸を占め始める。「とにかく俺が変わらないと」。この瞬間から、藤原の“主将像”は明確な輪郭を持ち始めた。

「ゼロからやり直そう」。その言葉を胸に、日本一奪取に向けてチームは改革に乗り出した。取り組んだのは野球の技術面だけではない。「野球以外の部分から見つめ直して。寮生活であったり、道具の整理とか。そういう裏の部分までしっかり見つめ直してやってきた」。主将を中心に、日常のひとつひとつを積み重ね直す作業だった。個人としても、藤原は大きな変化に踏み出した。それは打者としての技術的な改善だ。学生球界でもまれにみるスイッチヒッターという特徴を持つ藤原。大学1年時の開幕戦では9番・遊撃手としてスタメン出場し、初安打初打点を記録。以降も試合に出場し、中軸を担ってきた。

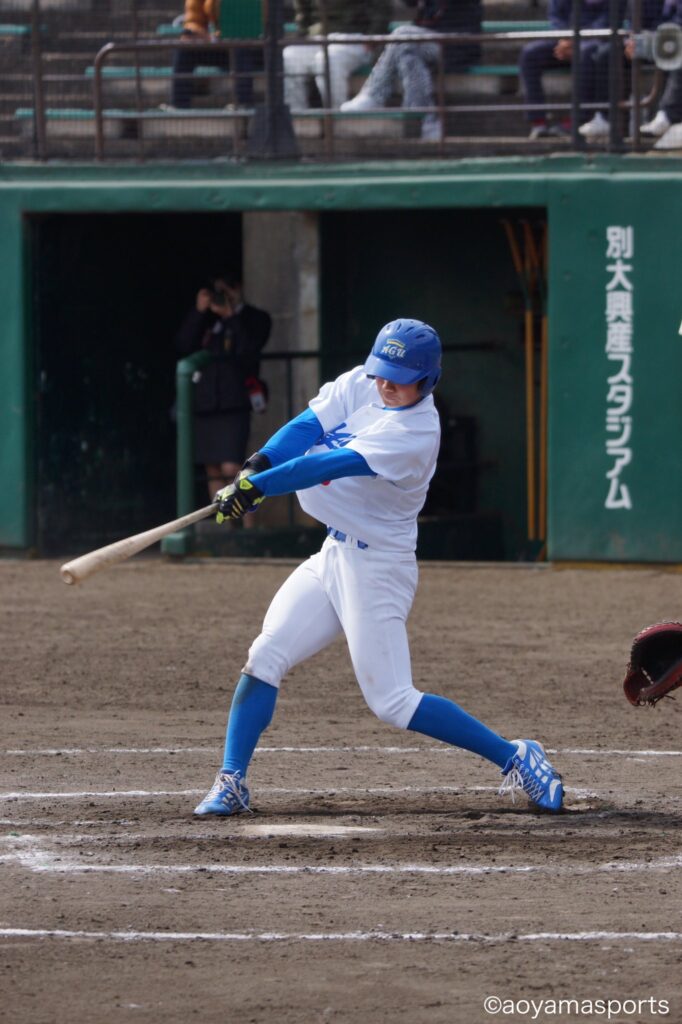

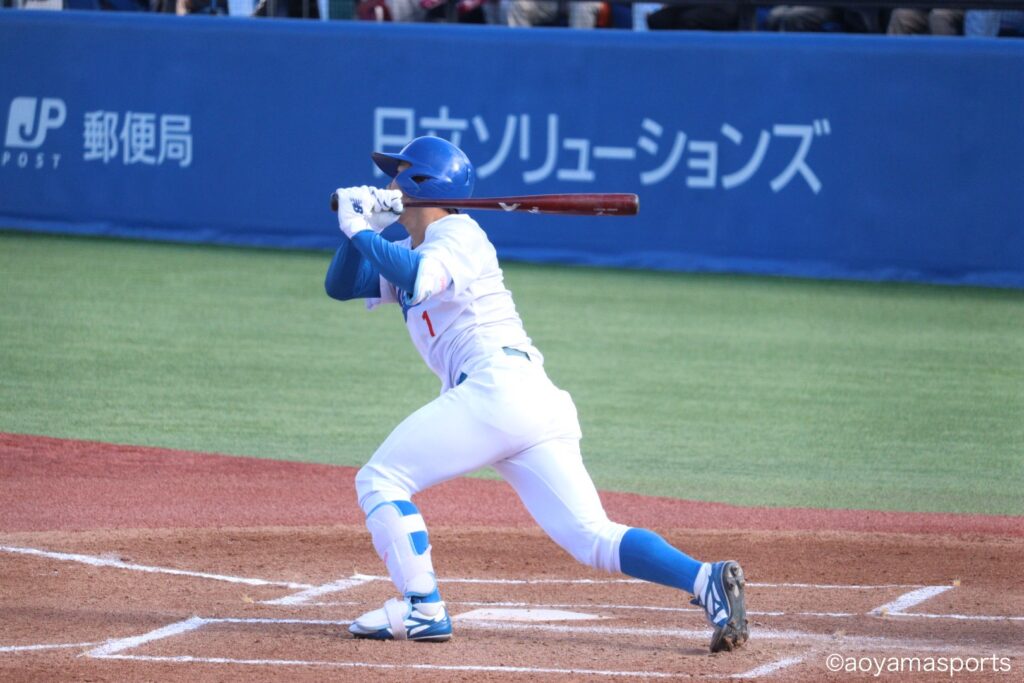

1年時から活躍をみせてきた

しかし、打撃にはムラがあり、打者としてなかなか強いインパクトを残せずにいた。転機となったのは、4年目の春季の終了後。「右打席の安定感を作りたいなって思って。3割を超えるなら右打席が重要だと気づいたから、春が終わってからはほぼほぼ毎日右しか練習してないくらい。右の練習をして、右が成長してくれて、って感じです」。スイッチヒッターとしての成長は、藤原が大学4年間で得た大きな糧の一つだった。両打ちを始めたばかりの高校時代は、「なんとなくできてしまう」感覚に頼っていたという。理解しきれないまま感覚的に打ち続けてきた結果、そのズレは大学に入って表面化し、打撃の低迷へと繋がっていった。「一回全部忘れて」、勇気のいる決断だったが、そこから打撃を見つめ直した。「そのおかげで今は両打席理解した上で打てている」ゼロからの再構築。その覚悟は、チームだけでなく、藤原自身の打撃にも確かに表れていた。

右打席に立つ藤原

そんな藤原を内側から支え続けていたのが副将・初谷健心(総4=関東第一)の存在だった。「相談もめっちゃしたし、同部屋でめっちゃ気使ってくれる。野球も相談したけど「あれ怒るべき?」とかも結構はつ(初谷)に相談して。はつのフィルターを通して怒るようにしたり。俺、結構すぐバーンって言っちゃうから、1回はつ通そう、って」感情が先に立ってしまう藤原にとって、初谷は言葉を受け止め、整理し、チームへと還元してくれる存在だった。藤原の思考と感情をつなぐ、欠かすことのできない“相棒”だった。「あと俺が寝てたらすごい静かに慎重に入ってくる。起きてるけど。(笑)めっちゃ頑張ってんなって。いっぱい頼りました。」グラウンドでの役割だけでなく、何気ない日常の一場面にも、その信頼関係はにじんでいた。言葉にせずとも伝わる気遣い。藤原はその背中に、何度も救われてきた。そんな初谷は「(藤原は)春が終わって丸くなった」と静かに語る。それを聞いて藤原は「ほんまに、丸くなったんかな、、?(笑)」と照れたように笑った。だが、その変化は確かにチームに表れていた。秋の青学大はグラウンドの内外を問わず自然と声が飛び交い、笑顔があふれていた。藤原と初谷、二人の関係性がチームの空気を少しずつ、しかし確実に変えていったのだ。スタンドから見守っていたあなたも、勝利の裏側で育まれていた確かな変化をきっと感じていたはずだ。

初谷と藤原(右)

「まとまってきたな、一丸になってきたなっていう自覚はあった」。秋季リーグ開幕戦の國學大戦でいきなり結果は表れた。藤原は主将自らが流れを呼び込む先頭打者本塁打を放った。この秋は両打席から安打を放ち、積み重ねてきた練習の成果を確かな形で示した。打撃だけではない。守備でも安定感は際立っていた。秋季リーグはノーエラー。藤原自身が語る成長の理由は、意外なほどシンプルだ。「守備は難しく考えない。来た球をグローブで取る。考えすぎない。」当たり前のようでいて、迷いを断ち切ったその意識が、プレーの質を大きく変えた。チームはその勢いのまま6連勝。東洋大とのカードこそ落としたものの、リーグ戦を通して主導権を渡さず、堂々のリーグ6連覇を成し遂げた。個人としても打率.340のキャリアハイを記録し、自身初となるベストナインを受賞。数字とタイトルは確かな成長を物語っている。

本塁打を放ち、喜びを爆発させダイヤモンドを一周した

ラストイヤーに自身初のベストナインを受賞

迎えた明治神宮大会。青学大は勢いそのまま勝ち進み、決勝へと駒を進めた。藤原は試合中、何度もスタンドに視線を送っていたという。「打席入るときしか聞こえへんから、サイン見た後に聞こうって」声援を背に、グラウンドに立つ。その一瞬一瞬を噛みしめるようにプレーしていた。主将として臨んだ最後の一年。藤原は後輩には導くように、同期には厳しく向き合ってきた。「やっぱり後輩を成長させなあかんというか、導かせなあかんと思った」、一方、一言で「おかしい」と表す同期には強く、厳しく言葉を投げかけてきた。それでも「そこを消したらこの学年じゃなくなる」とそれぞれの個性を否定することはなかった。ぶつかりながらも、互いを認め合う。その関係性こそがチームを一つにしていた。決勝は立命大を7-3で下し、大会連覇。青学大は大学三冠を成し遂げた。試合を終え、スタンドへ挨拶に向かった藤原の目には涙が浮かんでいた。主将として背負い続けた一年への「しんどかったな」という正直な思いと、すべてをやり切った「うれしかった」という安堵。その二つが入り混じった涙だった。

試合後の藤原(中央)。喜びに満ちていた

そんな藤原にとって、青学大野球部は「野球人生を大きく変えてくれた存在」だという。強豪・大阪桐蔭高校出身という環境や自身の性格もあり、当時は一匹狼のような存在。周囲と深く関わることなく、黙々と淡々と物事をこなすタイプだった。しかし成長の過程で「それじゃだめだ」と気づいた。「180度変わったと思う。グラウンドでの感じは全く違うと思う」と振り返る。学年が上がるにつれ、積極的にコミュニケーションを取るようになり、上級生・下級生を問わず多くの仲間と会話を重ねてきた。プライベートでも自ら声をかけるようになったという。「いい方向に変われたと思う。本当に青学を選んでよかった」。藤原の言葉からは、環境が人を育て、野球人生を大きく動かした確かな実感がにじんでいた。

卒業後、藤原は強豪・日本生命で新たな野球人生を歩む。数多くのプロ野球選手を輩出してきた名門社会人チーム。その環境の中で藤原はさらなる進化を遂げ、悲願であるプロ入りを目指していく。高校、大学、と同じ道を歩んできた泉口友汰(22済卒、現・読売ジャイアンツ)の存在も、藤原にとって大きな指標だ。先にプロの舞台で輝く背中を追いかけながら、自らの現在地と向き合い続ける。社会人野球という新たな舞台で磨かれる才能がプロの世界へとつながる日は決して遠くはない。

最後に、来年以降に期待を寄せる選手を尋ねると、藤原は少し照れたように笑った。「永見(光太郎、コ1=東京)、盛田(智矢、社2=報徳学園)、南川(幸輝、総2=大阪桐蔭)、青山(達史、コ2=智辯和歌山)、大神(浩郎、総1=福大大濠)、、、。もうみんなです。」と答えた。そして「今年以上にしんどいと思うから、いっぱい悩んで絶えて頑張ってください」と後輩にメッセージを送った。

支えられ、そして支え続けた藤原夏暉の4年間。その歩みの先には仲間とともにつかんだ栄冠があった。叱った日も、ぶつかり合った瞬間も、遠回りをした時間も、涙を流した夜も、心から笑い合ったひとときも、そのすべてが藤原が青学大野球部で積み重ねてきた確かな証だ。この4年間は藤原の野球人生において間違いなく一生の財産となる。次なるステージでのさらなる飛躍を胸に刻み、新たな道へと歩み出していく。

(記事=比留間詩桜、写真=遠藤匠真・田原夏野・比留間詩桜)

◆番外編◆

記事には組み込めなかったエピソードを紹介!藤原選手の人柄が伝わる個性豊かな回答をご覧ください!

―4年間で対戦して印象に残っている選手

「齋藤(汰直、亜大)。あれはえぐい。(4年間で攻略は)できなかった。齋藤も変わっていって。1年から投げてるけど1年の時はスライダーのピッチャーで、でも学年上がるにつれてフォークだったりも。俺、フォーク嫌いだから。で、夜で見えにくいし。もう無理無理」

―非常に個性豊かな学年だが、この学年ならではのエピソード

「集合写真が撮れない。集まらない。学年会もできない。できてもいつも同じメンバーになる。でも最後はやっと全員で撮れたんですよ。でもそういう決められた時にしか撮れないっていう」

―同期の中で一人選んで恋人にするなら

「えー全員嫌やな。誰やろ、光羽(渡辺、営4=金沢学院大付)かな。一番まとも。一番普通」

―春のインタビューで青学大野球部は歌が上手いと話していたが、真の歌唱王は?

「小田(康一郎、史4=中京)!声が違う。でも初谷の松山千春も…」

―卒業までにやりたいことは

「勉強。勉強熱心だから」

―4年間応援してくださったファンの方へのメッセージ

「本当に力を貰いましたし、見るたび人が増えていって。感謝しかないです」

終始笑顔で、和やかな空気の中胸の内を語ってくれた藤原選手!約10日間にわたってお届けしてきたインタビュー連載もいよいよ最終回となりました。最後までご覧いただきありがとうございました。4年生の想いを背負い、渡部海(コ3=智辯和歌山)新主将を中心に青学大野球部はさらなる高みを目指し始動しました。春季リーグ7連覇、そして2年ぶりの大学四冠へ――。青学大ナインの新たな挑戦は、ここから始まります。

コメント